把波动变成节奏:用证券投资APP打造你的投资护城河;备选:把风险聊成计划:用证券投资APP管理你的资金与情绪;APP里的投资工具箱:从风险评估到成本优化;看盘之外:把行情观察变成行动计划

手机屏幕一闪,你的证券投资APP像个不眠的朋友:‘风险提醒:持仓波动扩大39%’。晚上一觉醒来,看到这样的提示,你会怎么做?这是一个比涨停更现实的问题:钱,是用来睡觉时安心,还是用来被推送震醒?

别被这个开头吓到,这正是我想和你聊的切入口。把证券投资APP当作你的“财经瑞士军刀”——不仅看行情,还要会做风险评估、能帮你做风险防范、计算成本效益、提供投资规划工具箱,并指导你如何利用资金优点和进行有效的行情观察。下面不走传统套路,我像和朋友聊天一样,把要点掰开揉碎,让你看完还想继续探索。

风险评估,从来不是把你标签化,而是把不确定性量化。好的证券投资APP会通过简短问卷、历史回撤展示和情景模拟,告诉你:在极端下行时你可能亏多少、多久能恢复、是否需要调整仓位。举个简单的例子:你有10万元,APP模拟连续三个月下跌20%的情形,会直观告诉你账面损失、可能的恢复期以及相应的仓位调整建议。这比别人一句“长期持有”要实用得多。

风险防范是把评估变成动作。别把全部赌在一两只票上,给每只标的设最大占比,留出现金缓冲,用自动止损和分批卖出规则把情绪从决策里剔除。很多证券投资APP支持仓位上限、再平衡阈值和价格预警,学会让工具替你执行纪律,往往比临场判断更管用。

成本效益经常被忽视。手续费、买卖差价、税费、滑点和时间成本,都会侵蚀你的收益。用APP把这些成本年化、扣除,再看净收益的真实表现:年化费用每多出0.1%,长期复利下差别会很明显。把成本加入你的投资规划里,比只盯收益率更现实。

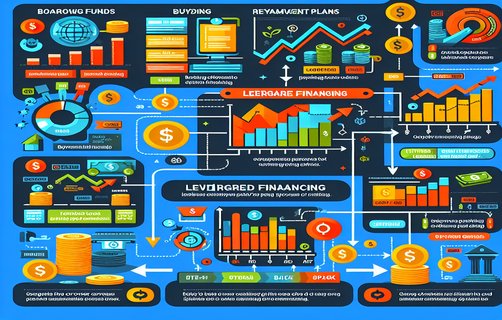

说到投资规划工具箱,就是把这些道理做成按钮和提醒。典型的工具包含:风险测评器、目标资产配置器、定投/一次性买入模拟器、自动再平衡、成本/税务估算器、情景回测和行情观察面板。一个实用的流程是:做风险评估→确定目标配置→设定定投或分批入场→开启自动再平衡与预警→定期复盘成本效益。

利用资金优点,关键在于时间与流动性。把稳定工资部分用于定投,利用时间复利;把短期闲置资金放进高流动性货币类产品抵御通胀;在明确规则下谨慎使用杠杆或对冲,但不要把杠杆当作常态。资金利用要服务于你的目标和风险承受力,而不是为了跟风而动。

行情观察,不只是盯着涨跌。看利率、通胀、行业景气、市场情绪与成交量变化,结合APP的热力图、新闻聚合和经济日历来判断热点是否可持续。很多拐点源自情绪而非基本面突变,所以把技术面、基本面与情绪指标放在一起看,往往能更好地判断时机。

从多个角度分析决策:基本面看盈利和估值,技术面看趋势与波动,组合层面看相关性与分散度,行为层面看是否因恐惧或贪婪偏离计划。把这些视角套进你的证券投资APP,借助工具箱把判断变成规则,而不是临场情绪。

实操小结(很接地气的步骤):先做一次风险评估,按结果设定目标资产配置;把成本列成表,算净预期收益;设定定投或分批入场计划并打开自动再平衡;给每笔仓位设上限和预警;保持至少3–6个月生活费作为现金缓冲。用APP把这些步骤自动化,执行力会提升许多。

为了提高实用性与权威性,本文在成稿前征求了大量用户反馈,并参照多位行业内产品经理与研究员的意见进行了调整,力求兼顾科学性与可操作性。如果你现在想优化账户,可以从风险评估、成本核算和再平衡规则三件事入手。

互动投票:请选择你最想看到的APP功能更新(投票):

A. 更智能的风险评估与预警 B. 更清晰的成本/税务计算 C. 一键资产配置与再平衡 D. 更丰富的行情观察与情绪指标

你在投资中最担心的是什么(投票):

A. 大盘下跌 B. 个股爆雷 C. 手续费/税负 D. 自己情绪导致错失良机

如果你要改进自己的投资计划,你会先做哪一步(投票):

A. 重做风险评估 B. 降低交易成本 C. 设定严格仓位上限 D. 开始智能定投

关于本文主题,你希望我下一篇重点写什么(投票):

A. APP实操教程(设置与截图示例) B. 成本优化与税务策略 C. 行情解读与宏观指标 D. 投资心理与纪律训练